近日,第十二屆“四川關愛明天十佳五老”頒獎儀式在成都舉行,88歲高齡的江油市青林口古鎮紅色文化傳承人聶學永獲此殊榮。

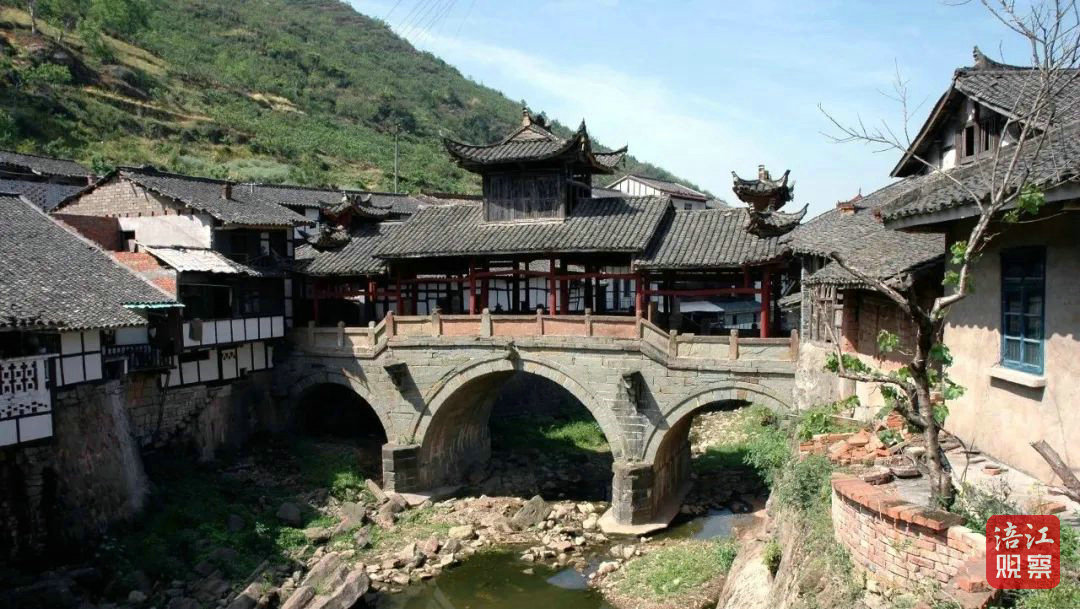

4月14日,記者在青林口古鎮紅軍橋頭見到聶學永老人時,他正在為一群來自外地的游客講述90年前的那個春天,一名紅軍女戰士在橋上英勇就義的悲壯故事。講到動情處,老人慷慨激昂:“青山有幸埋忠骨,何須馬革裹尸回。中國工農紅軍領導勞苦大眾打土豪、分田地,在這座橋上譜寫了一曲血的頌歌……”

聶學永出生于1937年,在青林口古鎮土生土長。因幼年喪父,聶學永早早地便輟學了。然而,當地百姓口口相傳的1935年中國工農紅軍第四方面軍在青林口古鎮打土豪、分田地的壯舉,讓少年聶學永刻骨銘心。

新中國成立后,聶學永成為一名思想覺悟高、表現積極的上進青年。1958年,他被組織安排進入地礦部門工作,從此跟隨地質勘探隊走南闖北。1962年,聶學永響應政策回鄉務農,曾被推選為生產隊長,并光榮加入中國共產黨……

青林口歷來有講述紅色故事的傳統,也涌現出一批又一批優秀義務講解員。尤其是改革開放后,紅色旅游、鄉村旅游蔚然成風,各地機關、企事業單位、干部職工和中小學生紛紛涌向青林口古鎮,接受紅色文化洗禮和愛國主義教育。

一年清明節前夕,聶學永路過古鎮紅軍橋,正好趕上第五代紅色文化講解員尚德均老人為一群游客講解:當年一名女紅軍戰士英勇就義……聶學永被眼前的情景感染,成為紅色文化講解員的想法開始在他心中萌芽。從那以后,他拜尚德均老人為師,當尚老為慕名而來的游客講解時,他就在一旁靜靜地聆聽,并用心記下講解的流程、要領和技巧。

2009年,尚德均老人去世后,古鎮紅色文化講解員的擔子自然而然地落在了聶學永肩上。第二年,聶學永正式接過“接力棒”,開始擔任青林口紅色文化講解員。為充實自己的紅色文化知識,他托人到處搜集有關1935年紅四方面軍大轉移時途經江油的史料,以及江油地方黨史等資料。

為讓游客更深入、全面地了解青林口古鎮,聶學永老人還廣泛涉獵古鎮的歷史、民俗、古建筑知識,以及國家級非遺“高抬戲”、地方美食“豆腐宴”、特產“白花桃”等地方文化和特產。為更好地把握演講儀態、語氣和表情,他堅持每天對著鏡子一遍又一遍練習……

2018年春天,在綿陽文化學者毛曉紅的建議下,聶學永老人開始身著紅軍服、背著斗笠和大刀,以一身“紅軍”裝扮現身古鎮,為游客講解紅色文化。

現今,聶學永老人既是青林口紅色文化傳承人第六代講解員,又是江油市關工委“五老”志愿者。近年來,他除了堅持在古鎮為游客講解紅軍故事,還積極響應紅色文化“五進”倡議,深入黨政機關、企事業單位、學校傳播紅色文化,累計參與演講近80場,聽眾超過20000人次。

聶學永先后榮獲綿陽市優秀共產黨員、江油市“最美擁軍人物”等殊榮,還被網友親切地稱為“古鎮紅人”。

鎮上鄉親經常勸他“悠著點”,而他總是用鏗鏘有力的語氣回答道:“當年紅軍戰士爬雪山、過草地都能堅持下來,我這累點、苦點算個啥。”

為了讓青林口古鎮紅色文化更好地傳承下去,聶學永還積極培養自己的侄子聶建璋,希望他能成為新一代紅色文化講解員,繼續弘揚偉大的紅軍精神。

(涪江觀察記者 陳元松 文/圖)